Discrimination par un médecin en Suisse — Nous le rappelons : Le droit à la santé n’est pas une faveur.

Écrit par : Ayçe İdil*

En Suisse, si vous êtes sans papiers, demandeur·se d’asile (avec un permis N) ou même titulaire d’un permis de séjour — bref, si vous êtes réfugié·e — vous êtes souvent considéré·e comme “rien”.

Chaque jour à nouveau : vivre avec la discrimination ouverte et cachée

Vivre dans un pays où même le fait d’exister dépend d’une autorisation, où les droits les plus fondamentaux vous sont présentés comme une “faveur”...

Nous sommes arrivé·es ici pour diverses raisons. À cause des guerres provoquées par les crises capitalistes, des oppressions, de la violence patriarcale, des régimes autoritaires soutenus par les puissances impérialistes, nous avons été contraint·es de quitter notre pays, car notre droit à la vie y avait été confisqué.

Nous avons laissé nos maisons, nos proches, nos souvenirs derrière nous.

Et ici, chaque jour, nous luttons à nouveau pour simplement exister.

Nous affrontons à la fois les conflits intérieurs — entre appartenance et étrangeté — et la discrimination, visible ou dissimulée, venant de l’extérieur. Pour survivre ici, comme tout être humain, nous avons besoin de logement, de nourriture, de sommeil et de soins. Mais ces droits humains fondamentaux nous sont souvent présentés comme une “gentillesse”, une “tolérance”, un “don”.

On attend de nous de la reconnaissance. Comme si vivre était un privilège.

Il y a quelques semaines, dans le canton italien du Tessin, un événement m’a brutalement rappelé cette réalité.

Ma mère, âgée de 50 ans, souffre de divers problèmes de santé et doit faire des contrôles réguliers. J’ai donc écrit à notre médecin de famille pour demander une consultation en orthopédie.

La réponse fut courte, mais lourde de sens :

“Les cabinets médicaux ne sont pas en libre-service.

Les consultations, les thérapies et les médicaments sont très coûteux et financés par les impôts des citoyens suisses.”

À cet instant, j’ai senti le froid me traverser.

La mission d’un médecin devrait être de protéger la santé de ses patient·es. Mais cette réponse remettait en question le droit même des réfugié·es à bénéficier de soins médicaux.

Ces mots portaient non seulement du mépris, mais aussi une hiérarchie implicite :

“Tu es ici invitée. Connais ta place.”

Ces paroles ne sont pas une simple opinion individuelle, mais une expression concrète de la discrimination structurelle envers les réfugié·es en Europe.

La Santé est un Droit, Pas une Faveur

Personne ne va chez le médecin par caprice.

Chaque personne qui se rend à l’hôpital le fait parce qu’elle a besoin d’aide.

Et celles et ceux qui ont traversé la guerre, la peur et le déracinement — les réfugié·es — en ont un besoin encore plus vital.

Nos conditions de vie et notre état psychologique provoquent des maladies.

Beaucoup de migrant·es de Turquie que je rencontre me disent qu’ils “tombent constamment malades et ne parviennent pas à guérir”.

C’est compréhensible : nous sommes épuisé·es psychologiquement, et cela affecte notre santé.

Mais au lieu de tenir compte de cela, on ajoute de nouveaux traumatismes à ceux que nous portons déjà, par des attitudes discriminatoires.

Chaque être humain, quel que soit son pays d’origine, son identité ou son statut, a le droit égal d’accéder à la santé.

Mais lorsqu’on est réfugié·e, on nous fait sentir que nous “abusons” de ce droit, que nous devrions être reconnaissant·es.

Nous avons été déraciné·es par la force, arraché·es à nos pays pour survivre. Nous sommes arrivé·es ici sans rien — ni argent, ni maison, ni sécurité. Et malgré tout, nous avons voulu rester humains, reconstruire une vie.

Et maintenant, on nous dit que nous vivons “grâce aux impôts des citoyens suisses”.

Comme si même notre souffle était prélevé sur leurs impôts.

Ce n’est pas une simple remarque administrative, c’est une parole d’exclusion, une manifestation du racisme.

Ces mots remettent en question notre droit à exister dans le système de santé et légitiment le fait de nous traiter comme des êtres inférieurs.

Mais ce n’est pas un problème individuel. C’est un problème systémique — une structure qui maintient les réfugié·es dans la dette, la gratitude forcée et le silence.

Et nous en sommes pleinement conscient·es.

De tels propos ne blessent pas seulement nos corps, mais aussi nos âmes.

Arrivé·es ici déjà marqué·es par le traumatisme, nous sommes encore rabaissé·es, culpabilisé·es, réduits au silence.

Beaucoup de réfugié·es n’osent pas parler.

Certain·es ont honte, d’autres ont peur, d’autres encore pensent : “Peut-être qu’ils ont raison.”

Mais plus ce silence s’étend, plus la discrimination grandit.

Se taire, c’est lui donner du pouvoir.

Nous sommes là, ensemble dans la solidarité

Je ne me tairai pas.

Et je ne suis pas seule.

C’est précisément pour cela que je fais partie d’un collectif, d’une organisation solidaire.

Parce que face au racisme et à la discrimination, nous devons lutter ensemble, en tant que réfugié·es.

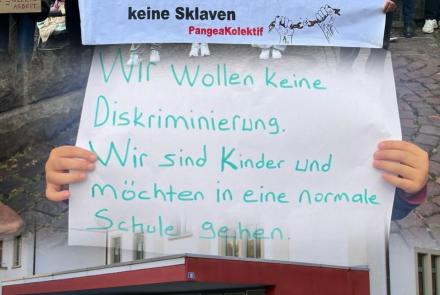

Avec PangeaKolektif, nous continuerons à nous opposer à toutes les formes de racisme, à défendre nos droits et à faire entendre nos voix.

Car nous savons qu’une injustice faite à l’un·e d’entre nous nous atteint tou·tes.

Le droit à la santé fait partie du droit à la vie.

Ce droit n’est ni le don d’un État, ni la faveur d’un médecin.

C’est le droit d’être humain.

Et nous ne laisserons personne s’approprier notre dignité.

Nous sommes là.

Nous existons.

Nous luttons ensemble.

Et nous savons que parler, se soutenir et revendiquer nos droits — c’est la seule façon de vivre humainement.

*Ayçe İdil : membre de PangeaKolektif, réfugiée vivant depuis deux ans dans le canton du Tessin avec un permis N.